Künstliche Intelligenz macht sich immer mehr in unserem Leben bemerkbar, ob als Ideengeber im Privatbereich oder als Effizienzmaschine im Job. Dabei erleichtert sie uns das Leben genau an den Stellen, die im Arbeitsalltag genervt haben.

Text: Michael Suck

Koch in Nöten: Anfang Dezember 2023, in München liegt ein halber Meter Schnee. Nichts fährt mehr, der Supermarkt ist weit weg, der Kühlschrank aber halb leer. Was tun? Kein Problem, die KI weiß Rat: Kühlschrank auf, Foto vom Inhalt machen, zu Chat-GPT hochladen und einfach fragen: „Hey, wenn du jetzt Koch wärst: Was könnte man daraus noch zubereiten?“ Und tatsächlich erkennt das System die Lebensmittel und zaubert mehrere Rezepte für das noch Vorhandene; sogar ein Nachtisch ist drin.

Dieses selbst erlebte Beispiel des Autors könnte man noch weitertreiben. Google hat gezeigt, dass man zu den Kochvorschlägen auch Bilder generieren kann, dazu eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Zukunftsmusik? Eher Gegenwart. Auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin waren smarte Kühlschränke und Backöfen mit genau solchen Funktionen zu sehen, etwa von AEG. Der Backofen kontrolliert dann eben nicht nur die Temperatur, sondern auch, ob das Rezept richtig umgesetzt wurde und wann die Lasagne kross genug ist.

KI schreibt Reden und Rezepte

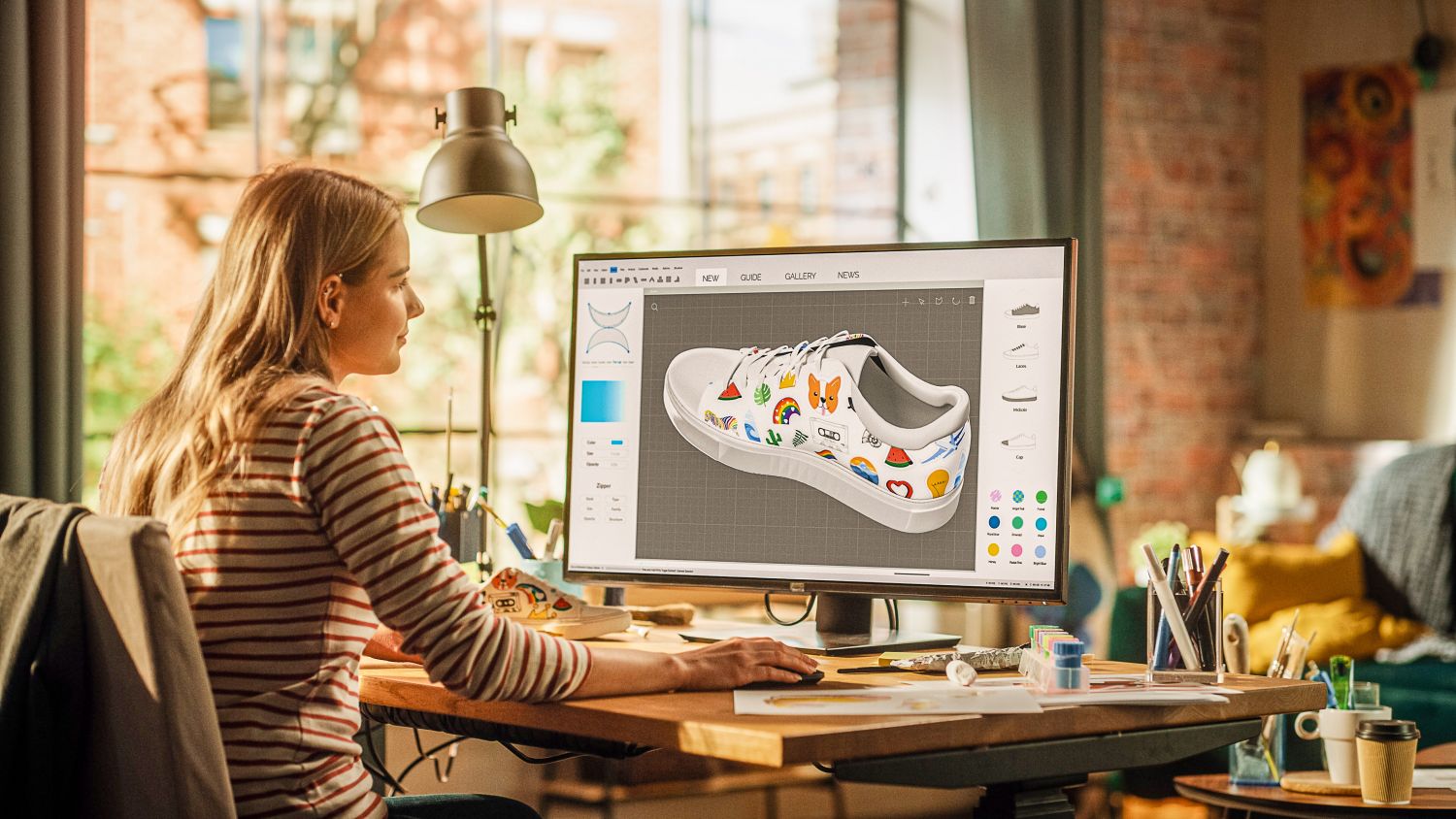

Und so dringt künstliche Intelligenz immer mehr in unseren Alltag ein. Gerade die Kreativberufe haben sich als Erste verändert und tun es noch. KI hilft hier beim Recherchieren, Redigieren und „Remixen“: Aus gesammelten Informationen wird ein Artikel, aus dem Artikel ein Social-Media-Beitrag. Hier entstehen gerade ganz neue Arbeitsabläufe. Bleibt die Frage: Wo ist der KI-Einsatz noch im Kommen?

Nimmt man die Statistiken, sieht das Ganze schnell ernüchternd aus. So nutzen laut einer aktuellen Expertise des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien vom August 2024 gerade einmal 12 Prozent aller Unternehmen hierzulande künstliche Intelligenz – macht Platz sieben europaweit. Und die wenigen Branchen, die das besonders leidenschaftlich tun, sind neben der Kommunikationsindustrie vor allem die technologieaffinen alten Bekannten: IT-Firmen, technische Dienstleister sowie Anbieter im Bereich Forschung und Entwicklung.

Nur drei Minuten in der Röhre

Insbesondere in der Medizin bietet KI viele Einsatzmöglichkeiten. Bei den sogenannten bildgebenden Verfahren sorgt sie dafür, dass etwa eine MRT-Untersuchung deutlich kürzer ausfallen kann. So haben die Wissenschaftler des Universitätsklinikums Heidelberg eine KI mitentwickelt, die mit nur 10 Prozent der Bilddaten auskommt, die herkömmliche MRT-Scanner brauchen, „ohne dass es zu relevanten Einbußen in der diagnostischen Qualität kommt“, wie Philipp Vollmuth von der Uniklinik betont. Der Effekt: Wer sich etwa für einen Gehirnscan in die „KI-Röhre“ legt, muss dort statt bisher dreißig Minuten künftig nur noch gut drei Minuten ausharren.

Hierbei spielt eine zentrale Fähigkeit von KI eine große Rolle: in großen Datenmengen Muster zu erkennen und sie zu sortieren – quasi die goldene Nadel im Heuhaufen zu finden. Wie erstaunlich zuverlässig das funktioniert, zeigt ein anderes Beispiel. So ist die KI Sofia darauf trainiert, nur anhand von Fotos von Unfallfahrzeugen und der dazugehörigen Fahrzeugscheine erstaunlich präzise zu berechnen, wie viel das Ganze in der Reparatur kostet. Dabei weiß Sofia sogar, welche Bauteile ersetzt werden müssen.

Ein Start-up mit dem Namen Fiasco steckt hinter Sofia und verspricht, dass seine künstliche Intelligenz auf diese Weise Kostenkalkulationen erstellen kann, die zu 95 Prozent genau sind. Insbesondere Versicherungen, Gutachter oder Werkstätten sollen angesprochen werden. Sie können sich so KI-gestützte Apps maßschneidern lassen und sparen dann bei der gesamten Schadensabwicklung viel Zeit. Önder Aslan, einer der beiden Gründer von Fiasco, ist sogar überzeugt: „Dank des Wegfalls manueller Prüfungen beschleunigen wir unsere Prozesse um bis zu 70 Prozent.“

„Grenzt an Magie“

Zeitersparnis ist ohnehin über alle Anwendungen hinweg der größte Effekt von KI, sei es in der Radiologie, im Kfz-Gewerbe oder bei der Videoproduktion. Michael Netsch, seit 20 Jahren als Videoproduzent und freiberuflich in ganz Deutschland für große Unternehmen tätig, hält KI gar für ein Tool, das ihm „manchmal vorkommt wie Magie“.

Mit KI-Hilfe kann er jetzt im Handumdrehen Arbeiten erledigen, die früher in der Nachbearbeitung „unmöglich oder nur mit viel Aufwand“ durchzuführen waren. Das geht vom „digitalen Abpudern“ von glänzenden Gesichtern bis zum Entfernen von Störgeräuschen. Netsch: „Menschen, die in einem lauten Café aufgenommen wurden, klingen nach einer Sekunde KI-Arbeit wie im Tonstudio.“

KI spart zudem im Büroalltag viel Zeit. Und auch hier vernichtet sie keine Jobs, wie oft befürchtet, sondern hilft bei all den Dingen, auf die man ohnehin schon immer wenig Lust hatte. Das gilt für das Bearbeiten und Beantworten von E-Mails dank Microsofts Copilot ebenso wie für das Übersetzen und Zusammenfassen von Meetings. Gerade darauf scheinen viele Firmen sehnsüchtig gewartet zu haben, denn mit Tools wie Speechmind, Otter.ai oder Fireflies.ai stehen gleich mehrere Anbieter bereit, um die Protokollarbeit zu automatisieren. Eduard Fuchshuber, der Pressechef der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, testet gerade eine dieser Anwendungen und ist begeistert, denn: „Wir protokollieren jetzt sogar Meetings, bei denen wir früher an so was gar nicht gedacht haben.“

Der Avatar geht zum Meeting

Im nächsten Schritt erleichtern solche Systeme dann das Abhalten von Meetings selbst. Teilnehmer von Videokonferenzen können als Avatare auftreten, quasi digitale Klone, die auf Knopfdruck in Echtzeit in einer beliebigen Sprache reden. Als Sprecher verwendet man die eigene Muttersprache, die KI berechnet daraus in der korrekten Stimmfarbe und lippensynchron eine beliebige Ausgabesprache samt Videoabbild. Der Konferenz-App-Anbieter Zoom testet eine solche Option bereits im hauseigenen AI Companion; auch Google plant Ähnliches. Und ist das Meeting vorbei, erhält jeder Teilnehmer sofort ein Transkript mit den wichtigsten Punkten zum Nachlesen.

Schöne neue Arbeitswelt also? Fast. Denn noch sind gerade die Deutschen misstrauisch, überhaupt KI zu verwenden. 61 Prozent der Erwachsenen hierzulande haben es laut einer Umfrage des Internetunternehmens Strato noch gar nicht getan. Und auch die Unternehmen zögern, gerade Firmen mit weniger als 250 Beschäftigten. Die Gründe dafür sind laut Ifo-Institut immer die gleichen: fehlendes Wissen, hohe Kosten sowie die Rechtsfragen rund um Datenschutz und -verfügbarkeit. Mit dem Wissen dürfte aber auch das Verständnis wachsen, dass nur solche KI in Deutschland angeboten werden darf, die die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einhält. Und für sensible Unternehmensdaten bieten alle KI-Betreiber besonders geschützte Zugänge an – bis zur lokalen Nutzung auf Firmencomputern.

Die Halluzinationen werden seltener

Aber dann sind da ja auch noch die sogenannten KI-Halluzinationen. Denn nutzt man KI nicht wie in den Beispielen mit festen, sondern ohne Datenvorgaben, erfindet sie Dinge, mischt Wahrheit und Fiktion. Das macht sie übrigens auch, wenn sie Daten nicht richtig deuten kann. Wie das Foto aus dem Kühlschrank im letzten Winter: Da wusste Chat-GPT mit der Sojasoßenflasche nichts anzufangen und hatte stattdessen Pfeffer im Kühlschrank verortet. Ein verschmerzbarer Fehler, gerade im Vergleich zu KI-Halluzinationen von früher. Da hatte sie gern auch schon einmal ein gut abgehangenes Menschenbein mit in das Rezept getan …

5 Tipps: So nutzen Sie KI-Bots

Bots können vieles, nur nicht Gedanken lesen. Aber mit ein paar Kniffen bringen Sie sie auf die richtige Spur.

- Geben Sie der KI eine Rolle. Sagen Sie: „Sei mein Koch und gib mir ein Rezept für Pasta.“ So passen die Antworten besser.

- Formulieren Sie eine Aufgabe so klar und detailliert wie möglich. Statt „Schreib ein Märchen für Kinder“ definieren Sie das Alter des Kindes, ein Thema sowie Stil und Sprache.

- Geben Sie der KI Infos – auch Bilder! Mehr Kontext führt zu passenderen Ergebnissen. So können Sie ein Foto des Kühlschrankinhalts machen und ein Rezept vorschlagen lassen.

- Fordern Sie die KI auf, sich erst Gedanken zu machen und die Überlegungen zu begründen: „Erkläre Schritt für Schritt, warum …“ Lassen Sie sie erst dann ein Ergebnis produzieren.

- Seien Sie misstrauisch. Die KI kann Fehler machen oder sogar Fakten erfinden. Überprüfen Sie die Antworten. Wenn etwas seltsam klingt, recherchieren Sie selbst.

Fotos: Adobe Stock, Midjourney